「睡眠キャンセル界隈」とは?温活で睡眠の質を上げてみよう

「今日こそ早く寝るつもりだった!」そんな声がSNSであふれる「睡眠キャンセル界隈」という言葉。つい夜更かしをしてしまう現代人の生活に潜む、慢性的な睡眠不足として注目されていますが、疲れが取れない、仕事や家事の効率が落ちるといった不調を感じている時こそ、「温活」の出番。身体を温める習慣を継続すれば、自律神経が整い、心地よい眠りへと導くスイッチ役となってくれるはずです。この記事では、話題のワードとともに、無理なく睡眠の質を高めるヒントをお届けします。

夜ふかし続きの正体とは?

睡眠キャンセル界隈とは「今夜は早く寝よう」と決めていたのに、ついスマホを見続けてしまったり、動画をもう一本…と手が止まらず、気づけば深夜、睡眠時間が削られていくという状況を繰り返してしまう人たちを、ある種の自虐やユーモアを込めて表現した言葉。厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド」でも、現代人の約4割が睡眠の悩みを抱えていることが示されています。生活リズムの乱れ、ストレス、そして気づかないうちに積み重なる「なんとなくの夜更かし」。それは、身体にも心にもじわじわと疲れを残し、結果としてパフォーマンスや健康全体に影響を及ぼす可能性もあります。

自律神経を整える温活のすすめ

「早く寝よう」と思うだけでは、なかなかうまくいかないもの。そこで注目したいのが「温活」、つまり身体をあたためる習慣を取り入れること。入浴や足湯、温かい飲み物などを日常の中に組み込むことで、自律神経のバランスを整え、自然と眠りやすい状態へと導いてくれます。とくに、夜の入浴は質のよい睡眠への第一歩。湯温38〜40℃のぬるめ設定で10分程度浸かることで、副交感神経が優位になり、リラックスモードに。入浴後は、体温が一度上がってからゆるやかに下がる過程で、眠気が訪れやすくなることが期待できます。暑い日は特にシャワーで済ませてしまいがちですが、あえて湯船に浸かることでポカポカと温まり、その心地よさがそのまま眠気につながる感覚は、試してみる価値ありです。

睡眠スイッチをつくる夜時間

「疲れが取れない」「寝ても寝足りない」そんな感覚は、睡眠の質が落ちているサインかもしれません。そんな不調を根本から見直すヒントになるのが温活。特別な道具や知識も必要なし。毎日の入浴、寝る前のルーティン、こうした小さな習慣が、自分をいたわる時間になり、それが結果的に、よく眠れる夜につながっていくというもの。とくに季節の変わり目や、気温が急に高くなる夏場は、自律神経のバランスが崩れやすく、眠りの質も落ちがち。エアコンに頼りすぎず、汗をかいた後はきちんと湯船につかるなど、夏の温活を意識することで、ぐっすり眠れる準備を整えることができます。

「自分をいたわる」が、毎日の快眠につながる

毎晩、眠る直前までスマートフォンを見ていたり、PC作業をしていると脳が覚醒してしまい、布団に入ってもなかなか寝つけないことがあります。そんなときこそ、温活を通じて「眠るためのスイッチ」を意識してみましょう。たとえば、就寝1〜2時間前に入浴をすませ、湯上がりには照明を落とし、好みのアロマをお部屋に香らせ、軽いストレッチをするのもおすすめ。これらの行動は、身体に「そろそろ寝る時間ですよ」と優しく伝える合図になるはずです。

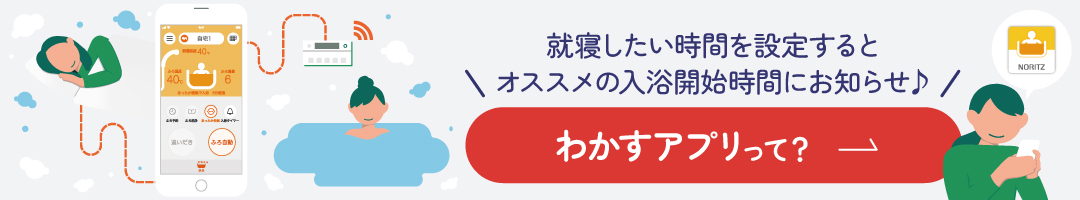

ノーリツの専用アプリ「わかすアプリ」をお使いの方は、「あったか睡眠サポートモード」を上手く使うと◎。寝る時間を設定すると、おふろに入る最適な時間を算出して、アプリの通知でお知らせしてくれるので、おやすみ前の入浴習慣をサポートしてくれます。2025年7月9日からは、ノーリツの給湯機器を所有していなくても「わかすアプリ」で「あったか睡眠サポートモード」が使えるようになりましたので、こちらもぜひチェックしてくださいね。

睡眠不足へのジレンマをユーモラスに切り取った象徴ともいえる「睡眠キャンセル界隈」。温活という選択は、すぐに劇的な変化があるわけではありませんが、日々を重ねるうちに、眠ることが少し楽しみになったり、翌朝の目覚めが心地よくなったりするはずです。自分を大切にする時間を通して毎日が少しずつ軽やかになる……そんな変化を、ぜひ感じてください。

- おふろのあたたまりかたや体感などには個人差があります。

- 体感や体調にあわせて、入浴時間・ふろ設定温度・ふろ湯量を調節して、無理なくお楽しみください。

参考

・(上手に悩むとラクになる)「睡眠キャンセル」に要注意:朝日新聞